日本の伝統的な刺しゅう技法、刺し子を知っていますか?

実用的だけでなく可愛くて夢中になれる刺し子はハマる人が続出しています。伝統的というと、技術やデザインがとっつきにくいと感じるかもしれませんが、おしゃれなデザインで身近なアイテムとして作ることができます。今回は刺子のキットを通して材料や使い方を見ていきたいと思います!

刺し子とは

刺し子は布の補強や防寒といった、生活の知恵から生まれました。また、豊作や魔除け、商売繁盛など願いや祈りを込めた装飾として、刺し縫いしたのがはじまりと言われています。特に東北地方から刺子が広く知られています。

お守りにあるような刺繍のイメージなので、身近で親しみを感じます。

どんなものが作れる?

刺し子は普通の刺繡糸より太い刺し子糸と、糸を通す穴が大きく、先端がとがっていない刺し子針が必要です。

通常より拡大サイズなので糸通しなど扱いやすく、玉結びは必須でないのです。玉結びをすると見た目の悪さだけでなく、布の部分がゴロゴロして触り心地が悪くなるため、作品によって対応しない場合も。

刺し子は色や質感や太さの違う糸の組み合わせながら布ともあわせます。素材の組み合わせや絵柄やデザインはさまざま。

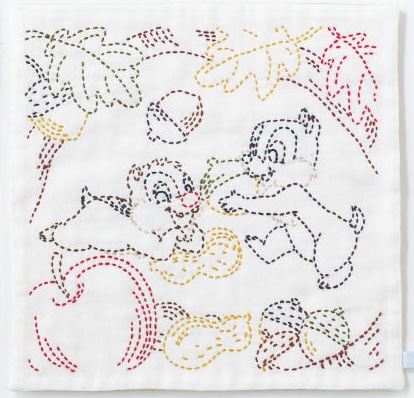

伝統柄や技法もありますが、日常に溶け込むモチーフやキャラクターデザインのキットも。

キットなら完成系をイメージできカラーの糸が用意されているので安心。図案プリント済みのキットで糸色指示と刺し方を参考に刺しゅうをしていくと練習になりテクニックが身につくでしょう。

刺し子の魅力

出来上がって完成したときの喜び、使う楽しみもありますが、なんといっても無心に集中できる癒しやストレス発散の時間が魅力。また、材料が針(ハサミ)・糸・布だけなので場所を選ばず、持ち運びしやすさから隙間時間に没頭できる点です。

ふきん、ハンカチ、クッション、ブローチ、ボタン、雑貨など色々なアイテムにできるので、アイテムやデザインが選べ自由度が高い点も◎。

自分だけのオリジナルアイテムが作れる点が魅力です。

刺し子初心者の材料と必要なもの

刺し子を始めるときに必要なものは布、そして刺しゅう専用の糸と針です。布は作品によりますが何でもOKです。

糸はクロスステッチでも使う、刺子用の刺しゅう糸があります。

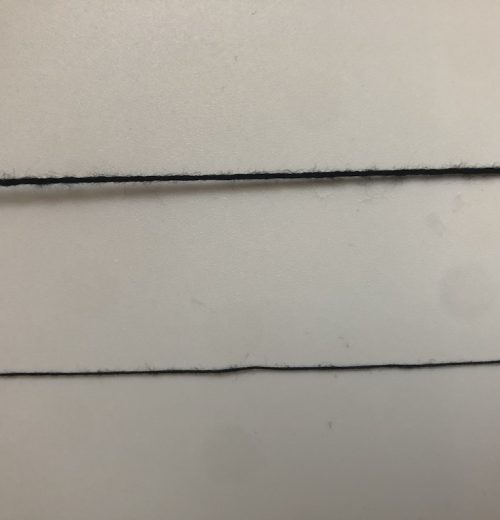

刺しゅう糸はいくつかの細い糸が1つの束になっているので、通常の糸(下)よりもが太いのが特徴です。

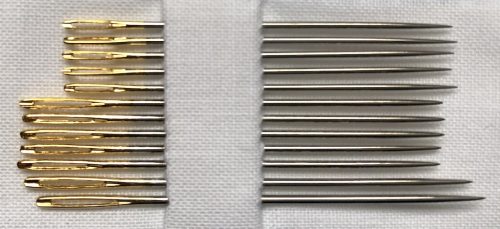

続いて刺しゅう用の針。普通の針(上)と比べてみると、穴の大きさは全然違います。

普通の針では刺しゅう糸を通すのは厳しいです。また、刺しゅう用の針で普通の糸を使うと、すぐにすり抜けてしまうので注意を。

必要な針の本数ですが、刺しゅう用(クロスステッチ兼用)のセットは長さが異なるものが入っていて作品や好みによって使い分けも。

針は種類も多く迷いがちですが、セットだと色々試せて何色も刺しゅう糸を使う作品ならスペアがあると便利です。

その他、はさみや仕上げ用のアイロンと当て布があると便利です。初心者の筆者はまずはキットから練習してみることにしました。

初心者はキットがおすすめ

こちらのガーゼクロスキットは消える図案プリント済み。刺繍糸と布(図案入り)付きなので針の用意のみです。

刺しゅう糸色指示と刺しゅうの刺し方を参考に刺しゅうをします。そしてタグを仮止めして、表布と裏布を縫い合わせて完成の流れです。

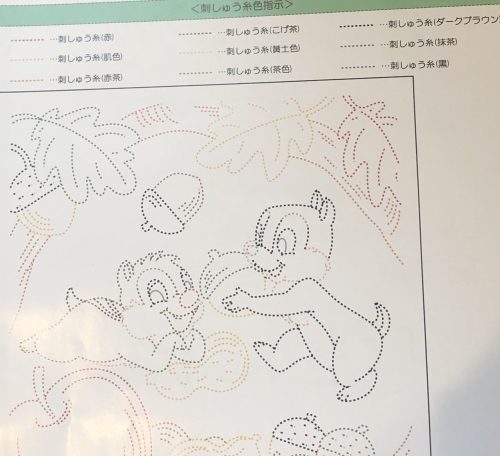

刺しゅう糸の指示

説明書には、必要な刺繍糸が付属されており、図案のどの箇所に使用するか明確な指示があります。

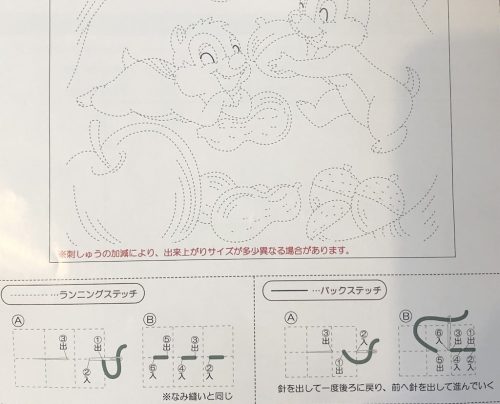

刺しゅうの刺し方

説明書には工程や絵柄の箇所によって必要な縫い方の指示があります。詳しくは、後ほどお伝えします。

説明書には工程や絵柄の箇所によって必要な縫い方の指示があります。詳しくは、後ほどお伝えします。

刺し子のやり方

準備がそろったところで、はじめてみます。一気にやろうとはせずに空き時間の合間にゆるい気持ちでやると気分転換になりそうです。

1 がかり縫いをする

印刷済みガーゼがほつれやすいので裁ち目かがりをします。ミシンでもOK。

かがり縫いは、布端のほつれを防ぐために非常に効果的です。 仕上げの縫い線はかがり縫いのさらに内側なので糸が見えることはありませんが、布色に合わせて糸をセレクト。

2 刺しゅうをしていく

刺しゅう糸の指示と刺しゅうの刺し方を参考に刺しゅうをしていきます。図案は水通しをすると消えますので、線が残ってもOKです。

刺しゅう用の針穴は大きいですが、刺繍糸が太いので通しにくいです。糸の先から通すのではなく糸の折り目から通し糸端を引き出すと早いです。

縫い進めて、あとで裏布を合わせるので、都度玉留めをして縫います。離れているパーツを続けて刺すと糸が足りなくなるので、一度玉留めをしてから次のパーツを刺します。

使用するキットで必要な刺し方は、説明書や動画をチェックしながら縫っていきます。

縫い方の基本は最初は自己流ではなく作品に沿った基本的なテクニックを練習します。

動画を参考に縫っていきます。

キットには「なみ縫い」と「バックステッチ」の縫い方を推奨しているので、

縫い方を参考にしながら縫っていきます。縫い方に名前があるのを知らなかったので、やってみてなるほどと納得。

なみ縫い(ランニングステッチ)

「ランニングステッチ」や「ぐし縫い」とも呼ばれますが、基本的には線に沿って刺す方法。布の表と裏に同じような縫い目ができるシンプルな縫い方です。ポイントはステッチの長さを3mm程度揃えるときれいに見えます。

バックステッチ

同じ長さの縫い目が隙間なく並び「本返し縫い」とも呼ばれています。一刺ししては戻り、また一刺ししては戻るを繰り返していきます。

表側は一直線のように見えますが、裏側はステッチが重なって進んでいく様子に。

今回のキットではこの2つの方法を使用しましたが、アウトラインステッチやサテンステッチ、チェーンステッチなどほかにも様々な縫い方があります。

作品によって表現を変えたり少しづつ練習しながら引き出しを増やしていけそうです。

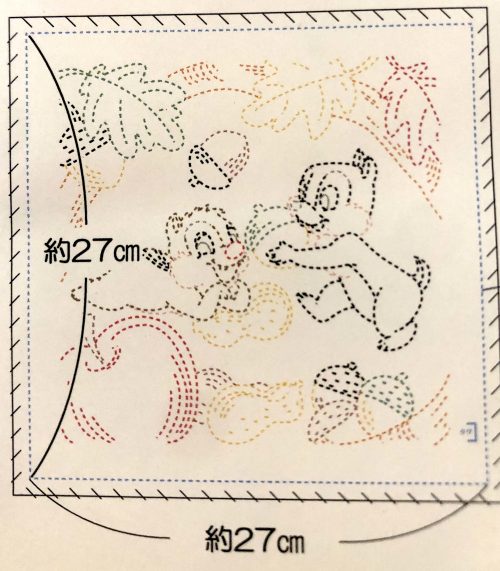

3 表布・裏布のサイズを整える

図案の外側に印刷されている枠が仕上がり線=裁ち切り線です。刺しゅうをするとサイズが変わることがあるので、約27cm×27cmに引きなおし、裏布も同じサイズでカットします。

4 タグを仮止めする

刺しゅう側の布の右下にあるタグ配置位置にタグを配置し、縫い線より外側を仮縫いします。

5 表布と裏布を縫い合わせて完成

刺しゅう布の裏側と裏布を合わせて、返し口(10cm)を残して縫い合わせます。そして表に返してから返し口を縫い閉じます。

水通しをして図案を消してアイロンで形を整えて完成です!

所要時間は、数日かかって時間が空いた合間に少しずつ縫ったので数時間〜5時間位かと思います。あっという間でした。

【まとめ】無心で縫えて集中力&ストレスフリー

玉留めや並縫いがなんとかできるレベルの筆者も、夢中で楽しくチャレンジできました。

糸通しが特にスムーズなので、カラーの多い糸を扱う刺し子の負担が軽減できました。完璧に仕上げようとせずに、縫い目が多少ずれても楽しい!と思えるゆるさで挑戦してみましょう。